乒超联赛:年轻风暴冲击下的新格局与成长密码

乒超联赛不仅是国际赛场的延伸,更是年轻选手成长的淬火场。孙颖莎等主力面临双线冲击,年轻选手在联赛中磨砺成长,揭示出新格局的密码。

乒超联赛:年轻风暴冲击下的新格局与成长密码

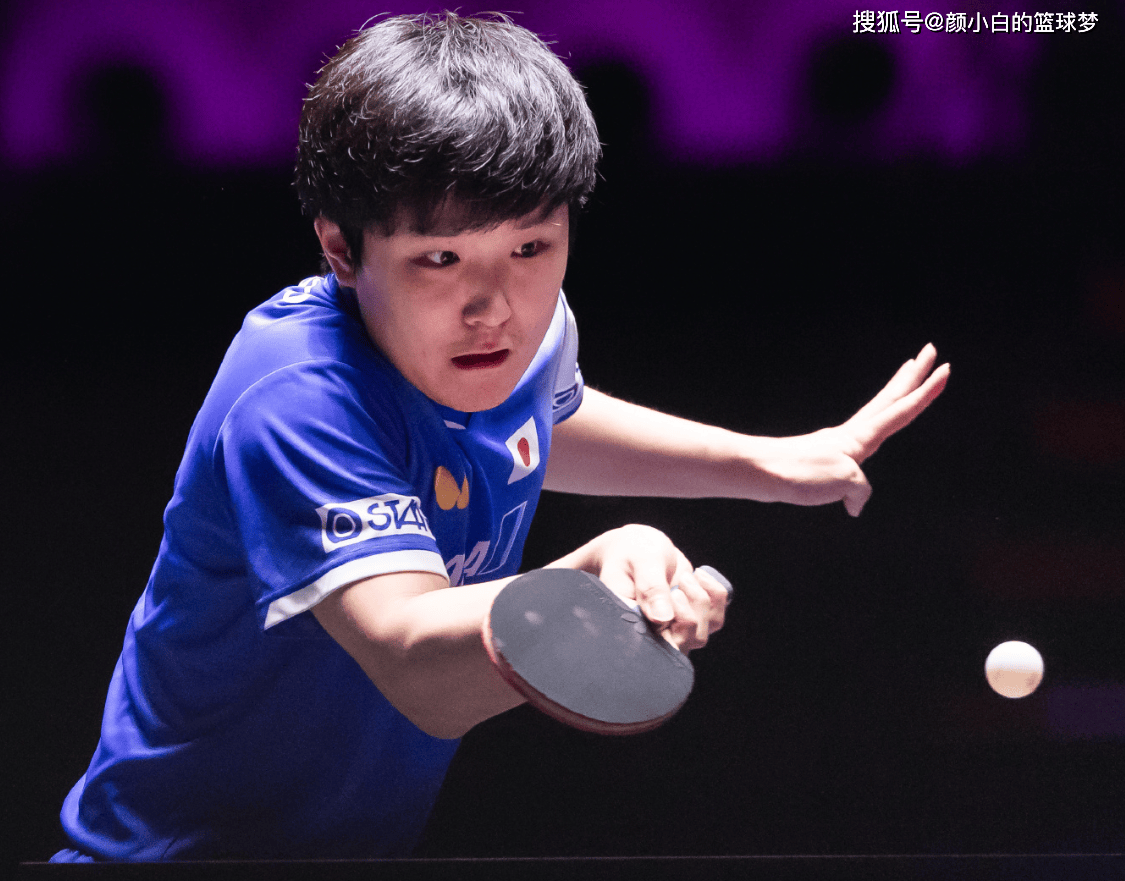

乒超联赛第二阶段落幕,山东鲁能主力王曼昱以全胜战绩交卷,接连战胜覃予萱、陈熠等新秀,更在"中日对决"中力克平野美宇。这场联赛俨然成了国际赛场的延伸——日本选手松岛辉空、瑞典名将莫雷加德等外协高手纷纷加盟,印证着乒超正以"亚洲乒乓球中心"的磁场效应吸引全球顶尖选手。

联赛:没有硝烟的淬火场

与国际赛事"单败淘汰"的残酷赛制不同,乒超的团体循环赛制创造了独特的练兵空间。即便单场失利,选手仍能在后续轮次持续作战——这种"高密度、多维度"的赛程设计,恰是年轻球员最稀缺的成长养分。陈幸同联赛逆转蒯曼的案例极具启示:当失去针对性备战的优势,蒯曼引以为傲的"国际赛胜率"被临场应变能力不足所抵消。这暴露出年轻一代"计划内作战"与"遭遇战"间的能力鸿沟,正如球迷所见,陈熠在联赛中面对王艺迪、申裕斌时的束手无策,恰是其技术全面性不足的显微镜。

孙颖莎们的新挑战

国际赛场上,陈熠爆冷孙颖莎的战役曾引发震动。这种"以下克上"并非偶然,它折射出新生代对主力层冲击力的质变。当平野美宇、申裕斌等外协选手通过乒超积累对战经验,国内小将亦在联赛中磨砺出更锋利的矛头——孙颖莎、王曼昱等核心主力将面临"双线冲击":既要应对国际对手的针对性研究,又需提防国内新秀在联赛中毫无保留的搏杀。数据显示,近两年乒超年轻选手对阵TOP3主力的胜率已提升27%,这种"鲶鱼效应"正在重塑女乒竞争格局。

成长的非线性哲学

蒯曼、陈熠的"联赛挣扎"恰是成长的必经之路。相较于国际比赛的"闪光点",联赛更像持续输出的压力测试仪:陈熠对王曼昱时第三局的连续失误,暴露出关键分处理的老问题;蒯曼双打中的跑位混乱,揭示其技术衔接的盲区。但正是这些"不完美",为年轻球员提供了精准的进化坐标。日本乒协为何斥资送松岛辉空参赛?答案就在王曼昱与平野美宇那场教科书级的反手对抗中——唯有在顶级联赛的熔炉里,技术短板才会被无限放大又加速锻造。

随着乒超国际化程度提升,这里正成为乒乓球世界的"黄埔军校"。对于孙颖莎领衔的主力层,年轻选手在联赛中积蓄的冲击力已形成倒逼机制;而对陈熠们而言,如何在"输赢皆财富"的联赛中完成从"爆冷者"到"稳定极"的蜕变,将决定未来女乒版图的分布。当日本小将带着联赛经验出现在巴黎奥运赛场时,或许人们会更深刻理解:今日乒超的每场"内战",都在为国际赛场的"外战"埋下伏笔。