体育生保送名校引热议:全红婵等1101人获特殊待遇

探讨体育生保送名校的争议,分析全红婵等运动员的特殊待遇及其对社会公平的影响。

体育生保送名校引热议

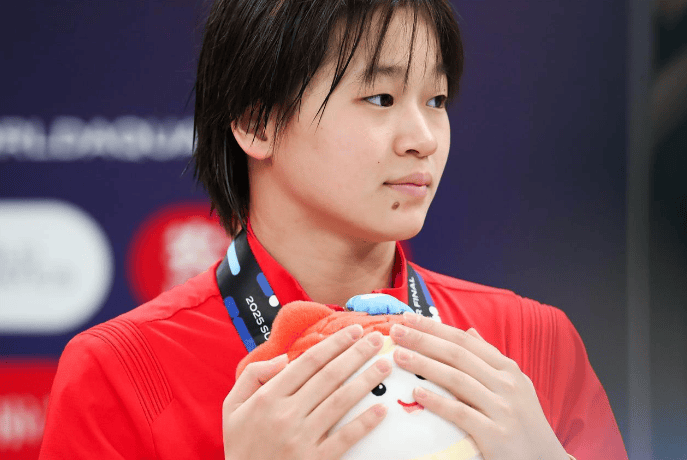

近日,体育总局公布了1101名运动员被保送进入大学,其中包括清华北大等国内知名高校。全红婵、黄雨婷等奥运冠军的名字也位列其中。这一消息引发了广泛讨论,网友们对体育生保送名校的公平性提出了质疑。

反对声音

许多网友认为,体育生保送名校挤占了普通考生的名额,这并不公平。他们认为,尽管运动员在体能技巧上表现出色,但在文化素养上可能有所欠缺。此外,有人担心保送标准不够透明,可能存在“走后门”的现象,破坏了公平公正的原则。

支持观点

另一方面,支持者们认为,运动员们在赛场上用汗水和努力为国家赢得了荣誉,保送进大学是对他们付出的肯定和回报。以全红婵为例,她7岁就开始跳水,每天泡在水里长达7个小时,文化课只能靠碎片时间来学习。射击冠军盛李豪为了备战奥运,整整三年都没进过学校教室。这些孩子付出的,何尝不是另一种成功之路。

国际对比

在对体育生的培养上,西方一些高校的方式或许更值得借鉴。例如,德国运动员可以边训练边读文理中学,他们在追求体育梦想的同时,也不会耽误学业。美国常春藤专门给体育生留名额,为那些有体育特长的学生提供了更多的机会。退役后,他们并不是只能听从安排进体制,也不是只能去做教练,而是有更多的职业选择。

结论

体育生保送名校的争议,实际上反映了社会对教育公平的普遍关注。如何在保障运动员权益的同时,维护教育公平,是一个需要社会各界共同探讨的问题。