【深度解析】武术与搏击:从生死搏杀到体育竞技的演变史

探讨传统武术与现代搏击的本质区别,分析从战场厮杀到体育竞技的演变过程,揭示武术真谛与搏击规则的意义。

起源与目的的分野

传统武术诞生于冷兵器时代的战场,核心目标是"止戈"——通过绝对武力威慑终结冲突。春秋战国时期,秦军"以首级换军功"的残酷制度印证了武术的本质:无规则、无限制的生死博弈。正如白起麾下不会出现"格斗表演者",战场上只有生存与死亡的抉择。

现代搏击则根植于古罗马斗兽场传统,从诞生起就带有表演性质。相同量级、规则限制、裁判介入等设定,本质是通过"公平框架"保护弱者,最终服务于大众娱乐需求。UFC名将康纳·麦格雷戈曾直言:"我们贩卖的是肾上腺素与梦想"。

规则:保护伞还是束缚枷锁?

- 搏击规则:体重分级、禁用技法、回合制等设计,既保障运动员安全,也削弱了实战效能

- 武术哲学:"有杀人的能力,才有不杀的资格"(宫本武藏《五轮书》),强调掌控生死的主导权

现代社会的价值重构

| 维度 | 传统武术 | 现代搏击 |

|---|---|---|

| 训练目标 | 应对突发致命威胁 | 提升竞技表现 |

| 技术体系 | 针对弱点打击(裆部/眼睛) | 符合竞赛规则的有限技法 |

| 评判标准 | 生存率 | 得分/KO/裁判判定 |

实战启示录

- 力量优势:如奥运拳击银牌得主张志磊的案例证明,绝对力量仍是天然威慑

- 规则认知:街头冲突中,"足球踢"(倒地追击)等搏击禁招恰是武术杀招

- 心理建设:武术强调"不战而屈人之兵",与搏击的"战斗意志"形成鲜明对比

古训云:"武者,止戈为武"。当摄影机取代了青铜剑,当裁判哨声替代了战场号角,我们必须重新审视:真正的强者,是能用四百种方法杀人,却选择握手言和的那一个。

继续阅读

2025年北京格斗青少年搏击对抗赛在昌平区天通苑文化艺术中心落幕,全国13家俱乐部的16名青少年选手展开激烈角逐,展现了青春的力量与拼搏精神。

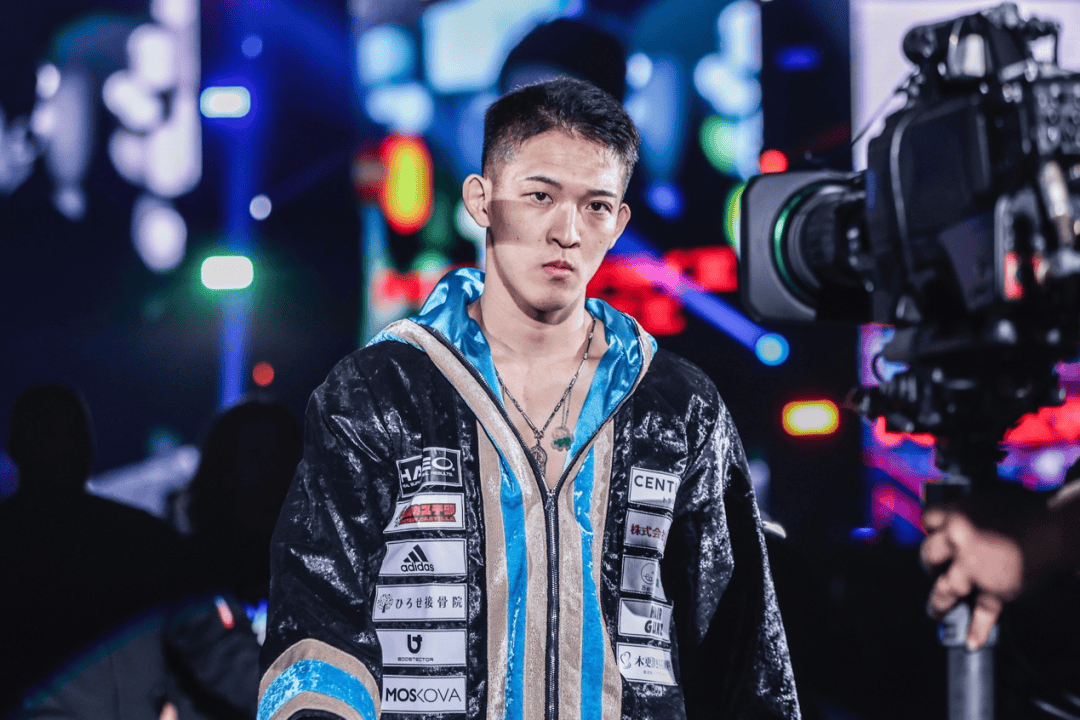

日本踢拳传奇野杁正明在ONE172赛事中爆冷TKO泰拳冠军达万猜,以惊艳表现夺得临时金腰带,正式向羽量级霸主苏波邦发起冠军统一战挑战。